Die dritte Folge meines Berichts über die Lektüre von «Auch eine Geschichte der Philosophie» landet im Hochmittelalter bei Thomas von Aquin.

Am Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter bilden sich konstitutive Elemente des modernen Europa, bzw. des Westens aus, und zwar auf der Erfolgsspur des lateinischen, nicht des griechischen Christentums. Der byzantinische Bilderstreit steht für einen gewissen intellektuellen Stillstand im Osten – im Gegensatz zu den produktiven Umwälzungen im lateinischen Westen. Dort werden Priester und Mönche zu Pionieren der Schriftkultur. Während Byzanz die spätantike Symbiose von weltlicher und geistlicher Macht beibehält, bildet der Westen eine bipolare Machtstruktur aus. Die westliche Kirche erlangt eine Doppelrolle als Ressource zur Legitimation weltlicher Herrschaft und als selbstkritische Bewegung. Die Auflösung der Identität von Heil und Herrschaft bahnt im Okzident eine Entwicklung an hin zur modernen Gesellschaft. Gleichzeitig löst die Verinnerlichung des Glaubens in der Mönchskultur einen Schub der Individualisierung aus.

Im 11. Jahrhundert begünstigen mildes Klima, Bevölkerungswachstum und wirtschaftliche Dynamik eine kommerzielle und eine kirchliche Revolution. Ein neues Milieu von Stadtbürgertum, Handel und Gewerbe wird zum Vorläufer der gesellschaftlichen Moderne. Ordensschulen und Universitäten verarbeiten theologisches und profanes Wissen. Geistliche Orden breiten sich aus: Die Cluniazenser betreiben hundert Jahre nach ihrer Gründung (920) in ganz Europa bereits mehr als tausend Klöster! Gregor VII., Papst von 1073–1085, reorganisiert die Kirche grundlegend und festigt die Macht des Papsttums. Mit der Autonomisierung und Verrechtlichung der Kirche bricht sich ein sozialer und politischer Entwicklungsschub Bahn, der in die für den Westen konstitutive Differenzierung zwischen kirchlicher und weltlicher Macht mündet. Die nunmehr korporativ verfasste Kirche wiederum wird zum Vorbild für die Selbstorganisation weiterer Körperschaften: Städte, Zünfte, Gilden, Universitäten beginnen sich autonom zu konstituieren. Zudem wird das nach dem Vorbild des römischen Rechts gestaltete Kirchenrecht zum Impulsgeber des Naturrechts, das, begleitet von intensiver philosophischer Reflexion, ergänzend zum göttlichen Gebot hinzutritt. Diese Konstellation führt längerfristig zur einzigartigen okzidentalen Ausgestaltung des Rechtssystems.

Eine der grössten geistigen Umwälzungen des Abendlandes verdankt sich der Wiederentdeckung der aristotelischen Philosophie im 13. Jahrhundert. Aristoteles (384–322 v. Chr.), Universalgelehrter, Philosoph, Naturforscher, ist der wohl einflussreichste Denker überhaupt. In der Spätphase Westroms ist sein Werk nur noch bei einzelnen Neuplatonikern in Teilen präsent. Die Kirchenväter halten wenig von ihm und kennen ihn kaum, sodass sich bis ins Hochmittelalter die Wirkung des Aristoteles weitgehend verliert. Lebendig ist seine Philosophie hingegen in der islamischen Welt geblieben. Schon im 9. Jahrhundert liegen seine Schriften auf Arabisch vor. Der Perser Ibn Sina oder Avicenna (ca. 980–1037), hochgeachteter Philosoph und Universalgelehrter, sowie der umfassend gebildete andalusische Philosoph und Arzt Ibn Rusch (1126–1198, latinisiert: Averroes), werden zu entscheidenden Vermittlern der Werke des Aristoteles, indem ihre vorwiegend arabischen Schriften ins Latein übersetzt und ab ca. 1200 im Okzident rezipiert werden.

In der hochmittelalterlichen Gelehrtenwelt der Scholastik schlägt der endlich bekanntgewordene Aristotelismus wie eine Bombe ein. Der in Köln und Paris lehrende Albertus Magnus (um 1200–1280) macht die Werke des Aristoteles zur Grundlage der universitären Bildung und zum bestimmenden System der Wissenschaften. Leitender Gedanke dabei ist es, Aristoteles und eine durchgearbeitete christliche Lehre «in einen vernünftigen, und das heisst nun streng methodisch durchsichtig gemachten Zusammenhang» zu bringen.

Für das christliche Verständnis von Glauben und Wissen ist bis ins 11. Jahrhundert Plato der massgebliche Philosoph. Seine Lehre des kontemplativen Aufstiegs zur Idee des Guten dient den Theologen als Brücke zum christlichen Heilsweg. Nach der Jahrtausendwende, als die arabische Welt längst über die vollständigen Schriften des Aristoteles verfügt, werden diese allmählich im Westen bekannt – und führen sogleich zu tiefer Beunruhigung unter den mittelalterlichen Theologen. Einer von ihnen wächst durch die gewaltige geistige Herausforderung zum epochalen Erbauer eines imponierenden Gedankengebäudes heran. Es ist ein Schüler des Albertus Magnus: der Italiener Thomas von Aquin (1225–1274). Er erschafft in permanenter Auseinandersetzung mit Aristoteles das erste umfassende, im christlichen Geist entworfene philosophische System.

Die aristotelische Naturphilosophie basiert erstmals auf methodisch verarbeiteter Erfahrung, die in einem deduktiven Aufbau begründungsfähig gemacht wird. Philosophie und Naturforschung erreichen dadurch das Niveau der axiomatisch aufgebauten euklidischen Mathematik. Dieser für das Hochmittelalter neue, revolutionäre Denkansatz konfrontiert die Scholastik «mit einer diskursiv ernüchterten Konzeption wissenschaftlicher Erkenntnis» und öffnet eine Kluft zwischen Glauben und Wissen. Thomas steht also vor der Aufgabe, die Akte des Glaubens und des Wissens als unterschiedliche Modi des Für-wahr-Haltens zu bestimmen, ohne deren jeweilige Geltung in Zweifel zu ziehen. Die beiden Modi müssen unterschieden und gleichzeitig kompatibel sein. Würde diese Operation nicht gelingen, so wäre die Theologie als Wissenschaft diskreditiert.

Thomas sieht die Dimensionen von Natur und Geschichte aufgrund ihrer jeweiligen Teleologien (der inhärenten Entwicklungen zum Höheren) in einem Kontinuum. Dadurch kann er Metaphysik und Heilsgeschichte miteinander vereinbaren, obschon die erste einen ewigen Kosmos annimmt und die zweite die Welt als ganze zeitlich versteht. Auch die Auffassung, die Natur bestehe aus Schichten und entwickle sich auf einer Stufenleiter, kann Thomas für seine teleologische Lesart der aristotelischen Naturphilosophie nutzen. Indem eine solche Struktur alles Seiende durchzieht, kommt Aristoteles’ Ontologie (Seinslehre) der christlichen Schöpfungslehre entgegen.

Mit seinem Versuch zur Versöhnung der im Grunde inkompatiblen Denkansätze handelt sich Thomas allerdings ein neues Problem ein: Dem höchsten Seienden bei Aristoteles fehlt jede Transzendenz. Diesem summum ens mehr zuzusprechen als nur gerade die Eigenschaft, diejenige Ursache zu sein, welche die Kette aller weiteren Ursachen auslöst: das würde nicht ins empirische Denken des Aristoteles passen. Mit seiner mindestens halb gescheiterten Versöhnung deckt Thomas allerdings ein Problem auf, das schon bei Aristoteles nicht gelöst ist. Dieser hat, obschon Empiriker, nicht konsequent auf eine Metaphysik verzichtet, deren Kennzeichen es ja ist, die Welt als solche und als ganze zu denken. Metaphysisches Denken setzt im Unterschied zum empirischen niemals beim Einzelnen an. Es ist dieser ungelöste Widerstreit zwischen Metaphysik und Empirie, der Aristoteles ins Dilemma führt. Es hat ihn, man kann wohl sagen: verleitet, ein Erstes anzunehmen, das bewegt, ohne selbst bewegt zu werden. Scholastischen Theologen kommt das zwar entgegen, da sie in «dem Einen» und dem «letzten Beweger» den Schöpfergott sehen können. Damit stehen sie aber ihrerseits vor der Herausforderung, dieses abstrakte Prinzip mit dem Gott der Bibel ineins zu bringen.

Konsequent und epochemachend ist Aristoteles hingegen bei der Ethik. Mit der Entkoppelung von theoretischer und praktischer Vernunft ist er der Philosophie um mehr als ein Jahrtausend vorausgeeilt. Seine Tugendlehre kommt ganz ohne metaphysische Prämissen aus. Ethik ist bei ihm Ratgeberin für das Streben nach Eudaimonia (Wohlergehen, Glückseligkeit). Sie hat profanen Charakter und erfordert Urteilskraft (Phronesis) – im Unterschied zu der für theoretische Belange nötigen Erkenntnis (Episteme). Hinter dieses Niveau der Differenzierung können die Theologen des 13. Jahrhunderts nicht mehr zurück. Dennoch versuchen sie die von Aristoteles aufgegebene Einheit des theoretischen und praktischen Wissens wiederzugewinnen. Gott ist für sie ens realissimum (allerwirklichstes Sein) und summum bonum (höchstes Gut) in Einem. Die Geltungskraft der göttlichen Gebote verschmilzt so mit der Wahrheit der Lehre vom höchsten Sein. Genau diese Verankerung des Moralischen im Ontologischen droht mit der von Aristoteles postulierten Differenzierung ins Wanken zu geraten. Und auf ebendieses Problem spitzt sich in der Genealogie des Verhältnisses von Glauben und Wissen bei fortschreitender Tendenz zur Trennung der beiden Grössen die philosophische Debatte immer wieder zu.

Aristoteles hat seiner Prinzipienlehre jeden soteriologischen (auf Rettung ausgerichteten) Gehalt genommen. Das erlaubt es Thomas, diese «Erste Philosophie» als Abhandlung zur «natürlichen Venunft» in sein System einzuordnen. Aus christlicher Sicht steht jedoch anstelle des antiken Kosmos die erlösungsbedürftige «gefallene Schöpfung»; die epistemische Erfassung der Natur blendet demnach deren entscheidende Eigenschaft – die Heilsbedürftigkeit – aus. Indem Thomas hier ansetzt, gewinnt er mit dem Begriffspaar Natur und Gnade eine neue Differenzierung von Wissen und Glauben.

Aristoteles stellt sein System auf die Basis einer Wissenschaft vom Seienden (Ontologie). Darin folgt ihm Thomas, doch er möchte die Ontologie für die Vorstellung eines persönlichen Schöpfergottes und den Glauben der Kirche öffnen. Zu diesem Zweck entwickelt er den schwierigen Gedankengang seines Traktats zur Ontotheologie, De ente et essentia. Er operiert mit der aristotelischen Vorstellung einer dualen Seinsstruktur von Potenz und Akt, bzw. Materie und Form. Bei Thomas heisst es dann, das Moment des Wirklichseins unterscheide ein Wesen von einem Sein, weil ein Wesen sich solange bloss im Status des Möglichen befinde, als nicht das Wirklichsein als ontologische Qualität hinzukomme. Jedes Ding muss das Sein von einem anderen Ding erlangen. Am Ende der Kette steht der Schöpfergott, welcher der Potentialität der Wesenheiten die Aktualität des Seins verschafft. Das Sein individuiert und verwirklicht jedes Seiende.

Damit ist das Thema der Individualität wie ein Sprengsatz ins Sprachspiel der Metaphysik eingeführt. Thomas entgrenzt Aristoteles’ Vorstellung von den durch Verwirklichung erst ins Sein gehobenen Wesen in seinem Konzept der Seinsstufen. Diese unterscheiden sich nach dem jeweils erreichten Verhältnis von Möglichkeit und Wirklichkeit, sodass ein höheres Geistwesen mehr an Wirklichkeit und weniger an Möglichkeit aufweist. Jedes Wesen aber ist der Ergänzung durch das zu empfangende Sein bedürftig. Hier hat Gott seinen Ort im System: Als erste Ursache ist er reines Sein. Mit dieser Begrifflichkeit versucht Thomas die «Übersetzung des göttlichen Schöpfungsaktes aus der Sprache der Bibel in die Sprache der Metaphysik.»

Allerdings ist der biblische Gott nicht nur Schöpfer, sondern auch Erlöser, und damit kommt das Moment des Heilswegs ins Spiel, das der aristotelischen Philosophie fremd ist. Thomas antwortet auf diese Spannung, indem er dem Glauben eine der natürlichen Vernunft zugängliche und eine die Vernunft übersteigende Dimension zuspricht. Der Glaube gleicht dem Wissen, indem er Wahrheitsaussagen macht, wobei Thomas den intuitiven Gewissheitsmodus des Glaubens gegenüber dem vernünftigen Überzeugungsmodus für überlegen hält.

Beide Modi hat Thomas einer glänzenden Analyse unterzogen. Die Phänomenologie des Glaubens setzt an beim Nullpunkt des Zweifels. Über Meinungen, Wissen, Einsichten und Erkenntnisse gelangt er zur vernünftig begründeten Zustimmung. Doch auch der so konsolidierte Glaube bleibt anfällig für den Zweifel, weil ihm das «Sehen» der letzten Wahrheit in dieser Welt noch verwehrt ist. Glaube ist deshalb vollkommen und unvollkommen zugleich. Er enthält eine Willenskomponente, darf aber nicht blind, bzw. vernunftlos sein.

Nach der von Thomas geteilten griechischen Auffassung kann es von Einzeldingen keine Wissenschaft geben. So wäre denn nicht nur das Heilsgeschehen der wissenschaftlichen Erkenntnis entzogen, sondern ebenso auch das menschliche Handeln. Aristoteles hat ja die Ethik gegenüber der Metaphysik und der Naturwissenschaft zurückgestuft und in die Zuständigkeit der Phronesis (Urteilskraft) verwiesen. Diese Abwertung darf für Thomas nicht sein: Geschichte und Praxis müssen genauso wissenschaftsfähig sein wie die Metaphysik. Grund dafür ist die Theologie, für die der Schöpfer und der Erlöser identisch sind. Also konzipiert Thomas die Ethik als scientia practica, er ontologisiert sie. In diesem Schritt steckt schon der Durchbruch zur Moderne, welcher den aus der Achsenzeit stammenden sakralen Komplex der rettenden Gerechtigkeit in einen moralischen Kognitivismus überführt. Gut ist im ontologischen Rahmen, was der Ordnung der Seinsstufen entspricht. Dem moralisch Guten geht die Erkenntnis des im Seienden selbst verankerten wahren Guten voraus.

Durch die metaphysische Grundlegung holt Thomas die Ethik in den Bereich der ratio zurück. Sie orientiert sich am summum bonum. Um von diesem hohen Abstraktionsgrad weg und zur Praxis zu kommen, arbeitet Thomas auch hier mit der Unterscheidung der Wahrheitsmodi. Die rationale Moral erreicht die Ebene der Einzeldinge; dafür bleibt sie der Vorläufigkeit verhaftet, die nicht nur im Erkennen, sondern auch im Handeln unüberwindlich ist. So ist nicht nur die aus natürlicher Vernunft gespeiste Spekulation, sondern auch die Ethik auf Religion als Quelle der Wahrheit angewiesen.

Die «Politik» des Aristoteles liefert den Theologen des 13. Jahrhunderts die Begriffe für die institutionelle Dimension kirchlicher und weltlicher Herrschaft. Thomas entwickelt seine politische Theorie ganz vom monarchischen Modell her. Zwar sieht er – wie schon Aristoteles – die Bestimmung des Menschen darin, um seiner selbst willen zu leben in einer Gesellschaft von Freien. Diese ist von einem gerechten Herrscher zu deren Wohl zu lenken. Doch anders als Augustin begründet Thomas die Notwendigkeit, Gesetzesgehorsam und Tugend zu erzwingen, immerhin nicht mit der Erbsünde der Menschen. Bei ihm liegt es an der Notwendigkeit, divergierende Interessen zu koordinieren. – Das spiegelt zwar die zeitgenössischen Umstände, kann aber philosophisch nicht befriedigen. Thomas kennt die Armutsaufstände in der Bevölkerung wie auch die kritischen Strömungen bei Franziskanern und Dominikanern; dies hätte andere Akzente erwarten lassen. Zwar ist auch der Dominikaner Thomas nicht unkritisch. So darf ein Herrscher nichts Unsittliches fordern, auch nicht von Sklaven. Doch in seinem Bild der wohlgeordneten Gesellschaft spielt das egalitäre Ethos des Evangeliums eine enttäuschend geringe Rolle. Philosophisch gesehen ist das eine Konsequenz der Einordnung der praktischen Philosophie in die Metaphysik.

Mit einem naturrechtlichen Ansatz in seiner Rechtsphilosophie jedoch bahnt Thomas eine moderne Entwicklung an. Im Traktat zum Gesetz vermittelt er zwischen Ethik und Politik. Darin heisst es: «Das Gesetz ist nichts anderes als eine Anordnung der Vernunft im Hinblick auf das Gemeingut, erlassen und öffentlich bekanntgegeben von dem, der die Sorge für die Gemeinschaft innehat.» Mit dem darin enthaltenen Begriff der Gesetzesallgemeinheit kommt ein neues, das System störendes Element in die Theorie des Thomas. Habermas würdigt diesen Bruch sehr positiv: «Denn damit kommt der deontologische und universalistische Kern der Moral, den das Christentum mit dem Judentum teilt, gegen die aristotelische Tradition zur Geltung und erzeugt eine neue Spannung zwischen den Polen der Güter- und der Sollensethik.»

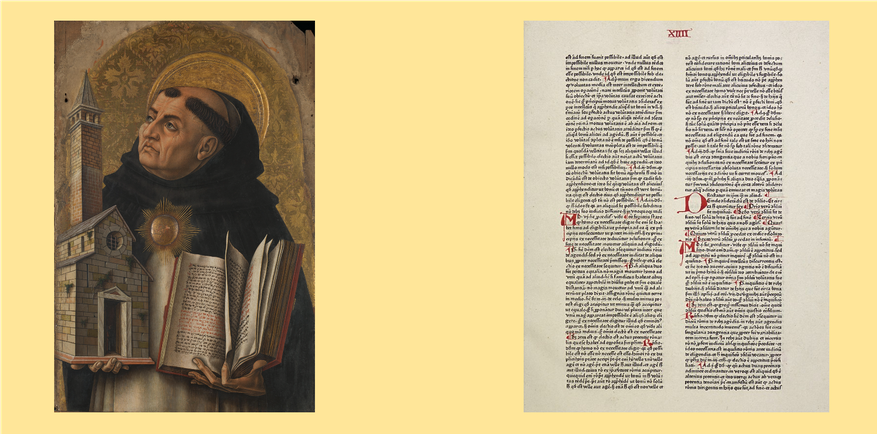

Bild links: Thomas von Aquin, postumes Gemälde von Carlo Crivelli, 1476

Bild rechts: Manuskriptseite aus Thomas von Aquins «Summa theologica»

Dies ist der dritte Beitrag der Reihe über meine Habermas-Lektüre (Auch eine Geschichte der Philosophie, 2019, 2 Bde.)

Die Übersicht der Reihe:

1. Ostern mit Habermas, 12.4.2020

2. Antike mit Habermas, 31.7.2020

3. Thomas mit Habermas, 2.8.2020

4. Nominalismus mit Habermas, 4.8.2020

5. Von Luther bis Locke mit Habermas, 6.8.2020

6. Kant versus Hume mit Habermas, 8.8.2020

Kommentar schreiben